どうも!「おすすめオリパまんまる堂」管理人の勝丸です。

普段はごく普通のサラリーマンですが、小学生の頃にポケモンカードと出会って以来、20年以上コレクションを続けています。

「SNSで見るみたいな『爆アド』を体験したい!」

「あこがれのレアカードをオリパでゲットしたい!」

そんな夢とワクワク感が詰まっているのが、オリジナルパック、通称「オリパ」の魅力だよな!でも、その一方でこんな不安もありませんか?

「オリパって詐欺が多いって聞くけど、本当?」

「大事なお小遣いを失いたくない…」

「安全に楽しめるお店って、どうやって見分ければいいんだ?」

その気持ち、痛いほどよくわかります。

オリパには夢がある分、残念ながらそれを悪用しようとする業者も存在するんだ。

結論から言うと、オリパの詐欺は巧妙化していますが、見抜くためのポイントと安全な店の選び方を知れば、誰でも安心して楽しめます。

コレクター歴20年の僕、勝丸が、同じサラリーマンの目線で「お小遣いを無駄にしない」ための知識を、この記事で余すところなく伝授します!

この記事を読めば、以下の3つのことが完全に理解できます。

- 詐欺業者が使う具体的な手口7選と、その見分け方

- 初心者でも安心!失敗しない優良オンラインオリパ店の選び方5つの法則

- 万が一、詐欺被害に遭ってしまった時の正しい相談先と対処法

もうオリパ選びで失敗しないために、僕の知識と経験をすべて詰め込みました。

ぜひ最後まで読んで、最高のオリパライフをスタートさせてください!

そもそもオリパ詐欺とは?なぜ注意が必要なのか

このセクションでは、まず「オリパ詐欺」とは具体的にどういうものなのか、そしてなぜ今、これほど注意が必要なのか、その根本的な理由から解説していきます。

漠然とした不安の正体をしっかり掴んでいきましょう。

「アドが取れる!」はずが…オリパで横行する詐欺行為の実態

オリパ詐欺とは、一言でいえば「購入者が期待する価値を意図的に裏切る行為」のことです。

「アドが取れる(購入金額以上の価値があるカードが手に入る)」ことを謳っておきながら、実際には価値のないカードしか送られてこなかったり、そもそも商品が届かなかったりするケースがこれにあたります。

例えば、「1パック5,000円!最低保証SR以上!」と書かれていたのに、届いたのは傷だらけのノーマルカードばかりだった…なんて話は氷山の一角です。

悪質なケースでは、販売サイトに掲載されている「大当たりカード」が最初から封入されていない、いわゆる「当たり抜き」が平然と行われています。

これらの行為は、購入者の「もしかしたら当たるかも」という期待感を巧みに利用した、非常に悪質なものです。

オリパは公式商品ではないため、販売者側が中身を自由に作れる点を逆手に取り、購入者を騙そうとする業者が後を絶たないのが現状なのです。

なぜオリパは詐欺やトラブルが起きやすいのか?その背景を解説

では、なぜオリパはこれほどまでに詐欺やトラブルの温床になりやすいのでしょうか?

その背景には、主に3つの理由があります。

- 中身の不透明性: オリパの最大の魅力は「開けるまでのドキドキ感」ですが、これは裏を返せば「中身がブラックボックス」であるということ。

購入者は販売者の説明を信じるしかなく、本当に当たりカードが入っているのか、確率通りに封入されているのかを事前に確かめる術がありません。

この不透明さが、不正を働きやすい環境を生んでいます。

- 市場の高騰と個人販売の急増: 近年のポケカブームにより、カードの市場価格は異常なほど高騰しました。

これにより、一攫千金を狙ってオリパ販売に参入する個人や小規模業者が急増。

フリマアプリのBASEやSNSを使えば誰でも簡単に「お店」が持てるようになったことで、法律知識や販売者としての責任感に欠ける悪質なプレイヤーが紛れ込みやすくなったのです。

- 購入者の心理: 「一発逆転したい」「損をしたくないけど、ワンチャン爆アドを狙いたい」という心理は、時に冷静な判断を鈍らせます。

特に、「還元率200%!」といった非現実的な謳い文句を見ると、どこかで「怪しい」と思いつつも「もしかしたら本当かも」と期待してしまうのが人間です。

詐欺業者は、そうした購入者の射幸心を煽るのが非常にうまいのです。

これらの要因が複雑に絡み合い、オリパ市場は玉石混交の状態になっています。

だからこそ、僕たち購入者側がしっかりとした知識で武装する必要があるんだ。

[体験談挿入: 勝丸の“爆死”エピソード]

僕も昔、給料をつぎ込んだ高額オリパで大失敗した経験があります。

社会人になりたての頃、ネットで見つけた「絶対にアドが取れる!」と謳う30,000円のオリパに挑戦したんです。

サイトには憧れのレアカードがずらりと並んでいて、もうドキドキが止まりませんでした。

でも、結果は惨敗…。

届いたカードをすべて査定に出しても、3,000円にもなりませんでした。

「アド確定」の言葉を信じた結果、購入額の1割にも満たないカードばかり…。あの時の絶望感と、「なんでしっかり調べなかったんだ」という後悔は、今でも忘れられません。

あの悔しさが、僕がオリパを徹底的に研究し、このブログを立ち上げる原動力になっています。

皆さんには、絶対に同じ思いをしてほしくないんです。

【絶対ダマされるな】オリパ詐欺で使われる代表的な手口7選

ここからが本番です。敵の手口を知ることは、最高の防御になります。

このセクションでは、実際にオリパ詐欺で使われている代表的な手口を7つ、具体的な例を交えながら徹底的に解説します。

これを読めば、怪しいオリパの匂いを嗅ぎ分ける嗅覚が格段にアップするはずだ!

手口① 誇大広告・虚偽の確率表示(「〇〇確定」の罠)

これは最も古典的で、かつ頻繁に見られる手口です。

「アド確定」「爆アド保証」「絶対に損しない!」といった、購入者を煽る言葉が使われていたら、まずは警戒してください。

考えてみてください。

ビジネスとしてオリパを販売している以上、販売者には利益が必要です。

もし購入者全員が必ず得をするなら、そのお店はすぐに潰れてしまいます。

つまり、「アド確定」といった言葉は、冷静に考えればあり得ないのです。

悪質な業者は、「市場価格10,000円のカードが必ず当たる!」と謳いながら、実際には傷ありで価値が1,000円程度のカードを封入したり、「SR以上確定」と書きつつ、最低レアリティの価値が低いSRカードばかりを入れたりします。言

葉の定義を曖昧にすることで、ウソではないように見せかける巧妙な手口です。

手口② 当たり抜き・確率操作(そもそも当たりが入っていない)

これは極めて悪質な手口で、オリパの根幹を揺るがす裏切り行為です。

サイトのトップページに飾られている超高額な当たりカード(例えばPSA10のリーリエなど)が、実は最初から封入されていないケースです。

販売者は、購入者が当たり報告をしないことをいいことに、いつまでもそのカードを「大当たり」として掲載し続けます。

また、「全100口、大当たり2口!」と表示しておきながら、実際には200口、300口と在庫を追加し、当たりの確率を意図的に操作する確率操作も横行しています。

これらは外部から証明することが非常に困難なため、詐欺師にとっては格好の餌食となります。

だからこそ、後述する「信頼できる店の選び方」が重要になってくるのです。

手口③ カードの状態詐称(傷ありを美品と偽る)

トレカの価値は、その状態によって大きく左右されます。

同じカードでも、完美品と傷あり品では価格が10倍以上違うことも珍しくありません。

詐欺業者はこの点を悪用し、白カケや凹み、折れなどがあるカードを「美品」と偽って封入します。

特に高額オリパでこれをやられると、被害は甚大です。

例えば、50,000円の当たりカードが出たと喜んだのも束の間、よく見たら裏面に大きな傷があり、実際の価値は5,000円だった…という悲劇が起こり得ます。

信頼できる店舗は、カードの状態について「一律プレイ用」「美品ですが、初期傷等はご容赦ください」など、正直に記載しているものです。

状態に関する説明が一切ない、あるいは過度に「完美品」を強調するオリパには注意が必要です。

手口④ SNSでの個人間取引(BASEやXでのDM販売の危険性)

フリマアプリのBASEや、X(旧Twitter)のDMなどを利用した個人販売のオリパは、特に注意が必要です。

手軽に始められる反面、販売者の身元が不確かで、トラブルが起きても泣き寝入りになるケースが非常に多いからです。

「フォロワー限定オリパ」「DMくだされば専用出品します」といった誘い文句には乗らないのが賢明です。

法人格を持たず、古物商の許可も得ていない個人が販売するオリパは、法律的にもグレーなものが多く、何か問題が起きても連絡が取れなくなり、返金に応じてもらえないリスクが極めて高いと覚えておいてください。

手口⑤ キャスオリパでの不正(サーチや横流しの実態)

ツイキャスなどのライブ配信サービスを利用した「キャスオリパ」も、不正の温床となりやすい場所です。

配信者が視聴者とコミュニケーションを取りながらその場でパックを開封するスタイルは人気ですが、画面の裏で不正が行われる可能性があります。

例えば、サーシュライトと呼ばれる特殊な光を当ててパックの中身を事前に判別する「サーチ行為」や、レアカードが抜かれた後のパックをオリパとして販売する「横流し」などです。

配信者の手元は巧妙に隠されていることが多く、視聴者が不正を見抜くのはほぼ不可能です。

その場の雰囲気やノリで高額なオリパを購入してしまい、後で後悔するケースが後を絶ちません。

手口⑥ レビューや当選報告の偽装(サクラを使った巧妙な手口)

「このオリパで爆アドしました!」「神引きすぎた!」といった景気の良い当選報告がSNSに並んでいると、つい信じて購入したくなりますよね。

しかし、その報告、本当に一般の購入者によるものでしょうか?

悪質な業者は、自作自演のアカウント(サクラ)を使って当選報告を偽装し、オリパが優良であるかのように見せかけます。

不自然な点を見抜くポイントとしては、

- 当選報告をしているアカウントが、すべて新規作成されたものばかり

- 投稿内容がオリパの当選報告しかなく、日常のツイートが一切ない

- 複数のアカウントの文章や写真の撮り方が酷似している

などが挙げられます。魅力的な口コミも、一度立ち止まってその信憑性を疑う癖をつけましょう。

手口⑦ 突然のサイト閉鎖・音信不通(計画的な持ち逃げ)

これは最も悪質な詐欺の手口で、ある程度の売上が立った段階でサイトを突然閉鎖し、購入者からの問い合わせにも一切応じず、そのまま商品を送らずにお金だけを持ち逃げするパターンです。

この手の詐欺は、最初から計画的に行われることがほとんどです。

短期間で派手な広告を打ち、魅力的なオリパを連発して顧客を集め、信頼させたところで一気に刈り取るという手口です。

特に、オープンしたばかりで実績のないサイトで高額なオリパを購入するのは、非常にリスクが高い行為と言えるでしょう。

危険なオリパ業者を見抜く!チェックすべき5つの危険信号

詐欺の手口がわかったところで、次はそれをどう見抜くか、という実践的な話に移りましょう。

ここでは、僕が20年以上カードコレクターとして培ってきた経験から、「ここは危ない!」と判断する5つの危険信号を伝授します。

この5つのポイントをチェックするだけで、詐欺被害に遭う確率は劇的に減らせるはずだぞ!

危険信号① 「古物商許可」の記載がない

これはもう、鉄則中の鉄則です。中古のトレーディングカードを営利目的で売買するには、「古物商許可」を公安委員会(警察)から取得することが法律で義務付けられています。

特に、この許可は「営利目的で中古カードを仕入れて」販売する場合に必要となります。

自分のコレクションを売るだけなら不要ですが、オリパを作成・販売する業者はほぼ間違いなくこの条件に該当します。

これは、盗品の流通を防ぐなどの目的がある、非常に重要な許可です。

信頼できる業者は、必ずサイトのフッター(一番下の部分)や「会社概要」のページに、以下のように許可番号を明記しています。

例:〇〇県公安委員会 古物商許可証 第123456789012号

この記載が一切ないサイトは、法律を守る意識がないということ。

論外です。絶対に利用してはいけません。

勝丸のアドバイス

これは鉄則!許可番号がただのテキストではなく、画像で貼られているだけだったり、番号をクリックしても各都道府県警の許可証所持者確認ページに飛ばなかったりする場合も要注意だぞ。

しっかり正規の許可を得ているか、念のため確認する癖をつけると完璧だ。

危険信号② 運営者情報(特商法表記)が不十分・虚偽

インターネットで商品を販売する事業者は、「特定商取引法」に基づき、事業者名、住所、電話番号などの運営者情報をサイトに明記する義務があります。

これが「特商法に基づく表記」というやつですね。

この表記がない、あるいは内容が不十分なサイトは非常に危険です。特に、以下の点をチェックしてください。

- 住所が記載されていない、または架空の住所(レンタルオフィスなど)である

- 電話番号の記載がなく、連絡手段がメールフォームのみ

- 販売責任者の氏名が偽名、または記載がない

住所をGoogleマップで検索してみる、電話番号にかけてみて本当につながるか確認する、といった一手間が、あなたのお金を守ることにつながります。

危険信号③ SNSの口コミ・評判が極端に少ない、または不自然

現代において、SNSでの評判は非常に重要な判断材料です。

X(旧Twitter)などでサイト名を検索し、実際に購入した人のリアルな声を探してみましょう。

ここで注意したいのが、情報の「質」と「量」です。

- 量が極端に少ない: オープンからある程度時間が経っているのに、開封報告や評判に関する投稿がほとんど見当たらないのは不自然です。

- 内容が不自然: 先ほども解説したように、絶賛する投稿ばかりで、少しもネガティブな意見が一切ないのも怪しい。

また、サクラアカウントによる偽の口コミにも注意が必要です。

逆に、良い評判も悪い評判も率直に投稿されており、それに対して販売者が誠実に対応しているようなら、信頼できる可能性が高いと言えます。

危険信号④ 還元率が異常に高い、相場からかけ離れている

「最低でも還元率150%保証!」「購入額の3倍確定アド!」

こんな夢のような言葉が並んでいたら、それは夢ではなく、詐欺への入り口です。

前述の通り、販売者はボランティアではありません。

ビジネスとして成立しないような異常な還元率を謳っている場合、その裏には必ず何かカラクリがあります。

例えば、還元率の計算基準となるカードの価格を、実際の市場価格ではなく業者独自の「言い値」で設定しているケースです。

100円のカードを「1,000円相当!」と主張すれば、見かけ上の還元率は簡単に吊り上げられますからね。

相場感覚を養うことも、オリパ詐欺から身を守る重要なスキルの一つです。

危険信号⑤ 支払い方法が銀行振込(個人名義)のみ

支払い方法も、業者の信頼性を見極める重要なポイントです。

もし支払い方法が銀行振込しかなく、その振込先が個人名義の口座であった場合は、最大限の警戒が必要です。

法人が運営しているしっかりとしたサイトであれば、クレジットカード決済やキャリア決済、コンビニ決済など、複数の決済手段を導入しているのが普通です。

なぜなら、これらの決済手段を導入するには、決済代行会社による厳しい審査を通過する必要があるからです。

個人名義の口座しか用意できないということは、その審査に通らない、あるいは審査を避けている、つまり「いつでも逃げられる準備をしている」と勘ぐられても仕方ありません。

万が一トラブルが起きても、返金交渉は非常に困難になるでしょう。

危険なオリパ業者チェックリスト

| チェック項目 | はい | いいえ |

|---|---|---|

| 1. サイトに「古物商許可」の番号が明記されているか? | ☐ | ☐ |

| 2. 運営者情報(住所・電話番号等)は正確に記載されているか? | ☐ | ☐ |

| 3. SNSで不自然でない、リアルな口コミや評判が複数あるか? | ☐ | ☐ |

| 4. 謳っている還元率は、常識的な範囲内(100%未満が基本)か? | ☐ | ☐ |

| 5. クレジットカード決済など、複数の支払い方法が用意されているか? | ☐ | ☐ |

※「いいえ」が一つでもあれば、そのサイトの利用は慎重に検討すべきです。

これって違法?オリパと法律の関係をやさしく解説

「そもそもオリパって、法律的に大丈夫なの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。

ここでは、オリパ販売に関わる主な法律「賭博罪」「景品表示法」「古物営業法」について、僕なりに噛み砕いて、分かりやすく解説していきます。

難しい話は抜きにして、ポイントだけ押さえていきましょう!

オリパ販売は「賭博罪」にあたらないのか?

「オリパはギャンブルじゃないの? 賭博(とばく)にあたるんじゃない?」これは、多くの人が抱く疑問だと思います。

結論から言うと、現在の一般的なオリパ販売は、賭博罪にはあたらないとされるのが通説です。

日本の法律で賭博罪が成立するには、「金品を賭けて、偶然の勝敗により、その金品を得たり失ったりすること」が要件となります。

オリパの場合、確かにお金を払って偶然に左右されるカードを手に入れますが、購入者は支払った金額に見合う「カード(物品)」を必ず受け取っています。

つまり、金品を完全に失うわけではないため、「賭け」とはみなされにくい、という解釈です。

ただし、極端に高額で、明らかに射幸心を煽るだけのオリパなどは、将来的に問題視される可能性もゼロではありません。

重要なのは、「賭博罪にあたらないから合法」と短絡的に考えるのではなく、次に説明する景品表示法のような消費者保護法が厳しく適用される、という点です。

オリパ市場の法的な本質は、事業者と消費者の間の公正な取引にあることを理解しておきましょう。

知っておきたい「景品表示法」との関係

オリパ販売で最も関係が深い法律が、この「景品表示法」です。

これは、消費者を守るために、事業者がウソや大げさな広告(不当表示)を出すことを禁止する法律です。

オリパ販売においては、特に以下の2種類の違反が問題になります。

1. 優良誤認表示(商品内容のウソ)

これは、商品の品質や内容が、実際よりもすごく良いものだと見せかける表示のことです。

「当たり抜き」はもちろん、「大当たりはPSA10確定!」と謳っておきながら傷のあるカードしか入れていないケースなどが典型例です。

2. 有利誤認表示(取引条件のウソ)

これは、価格や確率など、取引の条件が実際よりもすごく有利だと見せかける表示のことです。

「アド確定」「還元率300%!」といった表現は、購入者に儲かるという誤った期待をさせるため、この有利誤認表示にあたる可能性が非常に高いです。

紹介した手口の多くは、この景品表示法に違反している可能性が非常に高いです。

もし違反が認められれば、販売者は消費者庁から措置命令などの行政処分を受けることになります。

「古物営業法」がなぜ重要なのか?

そして、「危険なオリパ業者を見抜く」でも触れた「古物営業法」です。

なぜ中古のカードを売買するのに、この法律が関係するのでしょうか。

「古物」とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品のことを指します。

トレーディングカードのシングルカードは、まさにこの「古物」にあたります。

そして、この古物をビジネスとして売買(または交換)するためには、警察、正確には営業所の所在地を管轄する公安委員会から「古物商許可」を得なければなりません。

この許可を得ずに営業を行うことは、法律違反です。

つまり、サイトに古物商許可の記載がないオリパ販売業者は、法律を守る意識が低い無許可営業者である可能性が極めて高く、信頼に値しないと判断できるわけです。

勝丸の一言

難しい法律の話は僕も苦手だけど、要は「ちゃんとした手続きを踏んで、ウソのない商売をしているか」ってこと。この2つの基本ができていないお店は、どんなに魅力的なオリパを売っていても信用しちゃダメだ。

自分の身を守るために、この2つの法律の名前だけは覚えておこうな!

[参考文献] 景品表示法 | 消費者庁

[参考文献] 古物営業法 | 警視庁

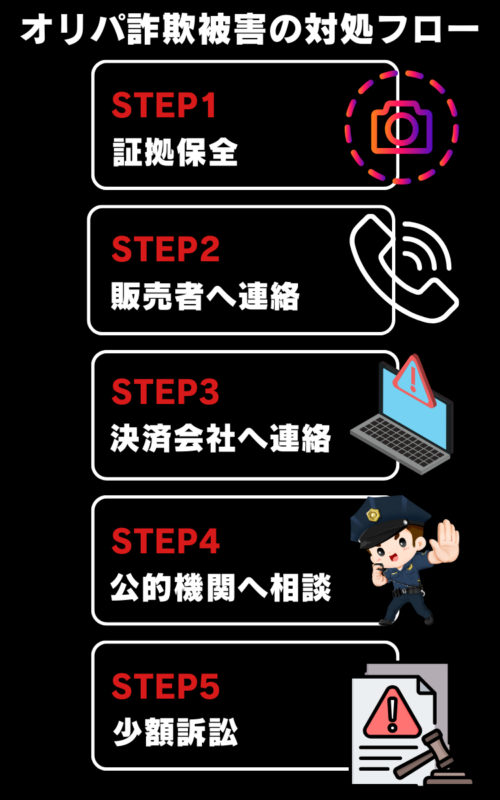

もしかして詐欺かも…被害に遭った時の相談先と対処フロー

どんなに注意していても、巧妙な手口に引っかかってしまう可能性はゼロではありません。

もし「これって詐欺かもしれない…」と感じたら、絶対に泣き寝入りしないでください。

このセクションでは、万が一の時のために、冷静に行動するための具体的な相談先と対処フローを解説します。

パニックにならず、一つずつ手順を踏んでいきましょう。

まずは証拠を保全しよう(スクショ、やり取りの記録)

何よりもまず、行動を起こす前に「証拠」を確保することが重要です。

証拠がなければ、後の相談や交渉が非常に不利になってしまいます。

以下のものを、できるだけ多く集めて保存しておきましょう。

- 購入したオリパの販売ページ: サイトのURL、商品名、価格、商品説明などがわかるページのスクリーンショット。

- 購入を証明するもの: 購入完了メール、クレジットカードの利用明細、銀行の振込記録など。

- 販売者とのやり取り: メールやDM、チャットなどの全ての履歴。

- 届いた商品の写真: 届いたカードの状態がわかる写真や、梱包の状態がわかる写真。

- 販売サイトの情報: 会社概要や特商法表記のページのスクリーンショット。

これらを一つのフォルダにまとめておくと、後で状況を説明する際に非常にスムーズです。

ステップ① 販売者に直接問い合わせる(返金要求のポイント)

次に、販売者に直接連絡を取ります。

この時、感情的になって相手を罵倒したりするのは逆効果です。

あくまで冷静に、以下の点を明確に伝えましょう。

- 注文番号や購入日時

- どのような問題があったか(例:商品説明と違う、当たりが入っていない可能性が高い、など)

- どうしてほしいのか(例:返金してほしい、商品を交換してほしい、など)

相手が誠実な業者であれば、何らかの対応をしてくれる可能性があります。

しかし、詐欺目的の業者の場合、無視されるか、言い逃れをされることがほとんどです。

ここで解決しなくても、「販売者に連絡を取った」という事実が、次のステップで重要になります。

ステップ② 決済サービス・カード会社に連絡する

販売者から返信がない、または不誠実な対応をされた場合に、非常に有効なのがこのステップです。もしクレジットカードで支払いをしていたら、すぐにカード会社に連絡して「チャージバック(支払いの取り消し)」ができないか相談しましょう。

「商品が届かない」「説明と著しく異なる商品が届いた」といった場合、カード会社が調査の上で支払いをキャンセルしてくれる可能性があります。これは、公的機関に相談するよりも早く金銭的な被害を回復できるかもしれない、とても重要な手段です。諦めずに、必ず連絡してみてください!

ステップ③ 消費生活センターに相談する(電話番号:188)

販売者から誠実な対応が得られない場合、次は公的な相談窓口の出番です。

まずは「消費者ホットライン 188(いやや!)」に電話してみましょう。

188に電話すると、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターにつながり、専門の相談員が無料で相談に乗ってくれます。

これまでの経緯を説明し、証拠を提示することで、今後の対処法について具体的なアドバイスをもらえたり、場合によっては業者との間に入って交渉(あっせん)を行ってくれたりすることもあります。

一人で悩まず、まずは専門家の知恵を借りることが非常に重要です。

ステップ④ 警察に被害を相談する(サイバー犯罪相談窓口)

明らかに詐欺行為であり、悪質性が高いと判断した場合は、警察に相談することも選択肢の一つです。

各都道府県警には「サイバー犯罪相談窓口」が設置されており、インターネット上のトラブルについて相談を受け付けています。

ただし、ここで一つ知っておくべき重要な原則があります。

それが「民事不介入の原則」です。

警察の役割は、詐欺などの犯罪(刑事事件)を捜査することであり、個人間の契約トラブル(民事事件)には原則として介入できません。

「価値の低いカードが出た」「カードの状態に不満がある」といったケースは、民事トラブルと判断されがちです。

警察が詐欺事件として動くには、販売者が最初から騙す意図を持っていたことを証明する必要があり、これは非常にハードルが高いのです。

そのため、警察に相談しても「まずは消費生活センターに相談してください」と言われることもあります。

被害届を出すことで他の被害を防ぐことには繋がりますが、お金を取り返すという目的のためには、警察だけに頼らず、前のステップで紹介したカード会社や消費生活センターへの相談がより直接的な解決策になることを覚えておいてください。

【勝丸流】安全な優良オンラインオリパ店の選び方 5つの法則

さて、ここまでオリパの危険性や対処法について話してきましたが、もちろん全てのオリパが危険なわけではありません!

むしろ、誠実に運営されている優良店もたくさんあります。

そうしたお店は、僕たちコレクターの気持ちを本当に理解してくれている。

この最後のセクションでは、僕が20年間オリパと付き合ってきた経験から導き出した、「失敗しない優良オンラインオリパ店の選び方」5つの法則を伝授します。

これをマスターすれば、君も安全にオリパの“最高のワクワク”を体験できるようになるぞ!

法則① 第三者機関の鑑定(PSAなど)付きカードを扱っているか

大当たりや高額なカードの中に、PSAやBGS、CGCといった第三者機関による鑑定済みのカードが含まれているかは、その店の信頼性を測る一つの大きな指標になります。

なぜなら、鑑定済みのカードは「本物であること」と「カードの状態」が客観的に保証されているからです。

これを扱っているということは、販売者がカードの状態や真贋に対して真摯に向き合っている証拠と言えます。

特に高額なPSA10のカードを景品にしているお店は、それだけ資金力と信頼性があると考えられますね。

法則② 還元率や封入枚数、カードの状態が明記されているか

優良店は、情報を可能な限りオープンにしています。

具体的には、以下のような情報が商品説明にしっかりと明記されているかを確認しましょう。

- オリパの総口数と残りの口数

- 大当たり、中当たり、小当たりなどのカード名と枚数

- 最低保証の内容(例:SR以上1枚確定など)

- おおよその還元率(マイルド、ハイリスクハイリターンなど)

- カードの状態(一律プレイ用、美品など)

これらの情報が曖昧だったり、記載がなかったりするお店は、何か隠したいことがあるのかもしれません。

誠実なお店ほど、購入者が納得して購入できるよう、丁寧な情報開示を心がけているものです。

法則③ オリパ以外の通常カード販売にも力を入れているか

これは意外と見落としがちなポイントですが、僕がかなり重視している点です。

オリパ販売“だけ”でなく、シングルカードの買取や販売といった、いわゆる「カードショップ」としての業務もきちんと行っているお店は、信頼性が高い傾向にあります。

なぜなら、通常のカード売買を行っているということは、カードの専門知識を持ったスタッフが在籍し、豊富な在庫を抱えている証拠だからです。

しっかりとした事業基盤があるため、詐欺のような短期的な利益を追う必要がありません。

magiのような大手マーケットプレイスに出店している有名店なども、この条件を満たしていることが多いですね。

法則④ SNSで開封報告が活発に行われているか(動画なら尚良し)

「危険な業者の見分け方」でも触れましたが、SNSでの評判はやはり重要です。

サクラではない、一般のユーザーによるリアルな開封報告が継続的に投稿されているかを確認しましょう。

特に、YouTubeやTikTokなどで「開封動画」が上がっているお店は、信頼性が高いと言えます。

動画は画像よりもごまかしが効きにくく、実際にそのお店からカードが届き、楽しんでいる人がいるという何よりの証拠になります。

楽しそうな開封動画を見ていると、自分も挑戦したくなってきますよね!

法則⑤ ポイント還元や演出など、楽しめる工夫があるか

最後に、これは信頼性というより「良いお店」を見つけるためのポイントですが、購入者を楽しませるための工夫があるかどうかも見てみましょう。

例えば、

- 購入金額に応じたポイント還元システム

- ネット上でガチャのように引ける、開封演出がある

- 定期的に開催されるイベントやキャンペーン

- 購入時に利用できる招待コードがある

などです。

こうしたサービスを提供しているお店は、リピーターを大切にし、長期的にファンを増やしていこうという意志の表れです。

単にカードを売るだけでなく、オリパという「体験」そのものを提供しようとしてくれるお店こそが、僕たちが選ぶべき優良店なんだ。

勝丸のアドバイス

僕が新しい店を試す時は、必ずこの5つをチェックする。

特に大事なのは、その店が「カードそのものへの愛」を持っているかどうか。

そういう店は、ファンをガッカリさせるようなことはしないもんだよ。

自宅の“勝丸部屋”で自分のコレクションを眺めていると、一枚一枚に思い出があることに気づく。

オリパの本当の魅力は、高額カードを当てることだけじゃなく、そういう一枚との出会いにあるんだと僕は信じているよ。

よくある質問

ここでは、オリパ詐欺に関して多くの人が抱きがちな、細かい疑問についてQ&A形式で答えていくぞ!

Q. 知恵袋で「オリパは詐欺」と見たのですが、全部危険ですか?

A. 全てが危険というわけではありませんが、注意が必要なのは事実です。

Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでは、被害に遭った人の声が目立ちやすいため、「オリパ=詐欺」という印象が強くなりがちです。

しかし、この記事で解説してきたように、誠実に運営している優良店も数多く存在します。

重要なのは、ネット上の情報を鵜呑みにするのではなく、本記事で紹介した「危険な業者の見分け方」や「優良店の選び方」といった基準を自分の中に持ち、自らの目で判断することです。

正しい知識があれば、オリパは安全に楽しめます。

Q. X(Twitter)のプレゼント企画付きオリパは安全ですか?

A. 安全とは言い切れません。むしろ、リスクが高いケースが多いです。

X(旧Twitter)でよく見かける「フォロー&リポストで高額カードプレゼント!」といった企画と絡めたオリパ販売には、特に注意が必要です。

これらの企画は、フォロワーを急激に増やして注目を集め、短期間で売り逃げしようとする詐欺業者がよく使う手口の一つです。

もちろん、全てのプレゼント企画が悪質とは限りませんが、企画を入り口にして安易に個人販売のオリパに手を出すのは避けるべきです。

購入する際は、必ず『危険なオリパ業者を見抜く』の章で解説した危険信号のチェックを忘れないでください。

Q. 結局、一番信頼できるオリパはどこで買えますか?

A. 特定の「この店が一番!」と断言するのは難しいですが、この記事で紹介した「優良店の法則」を多く満たすお店が、あなたにとっての信頼できるお店です。

お店によって、扱っているカードの種類や価格帯、オリパのコンセプト(ハイリスクハイリターン型、マイルド型など)は様々です。

大切なのは、「自分に合ったお店を、自分で見つけ出す力」を身につけることです。

本記事の「勝丸流・安全な優良オンラインオリパ店の選び方 5つの法則」で解説した5つの法則を参考に、いくつかのお店を比較検討してみてください。

最初は少額のオリパから試してみて、そのお店の対応やカードの状態を自分の目で確かめるのが、失敗しないための一番の近道ですよ!

最後 まとめ:正しい知識でオリパの“最高のワクワク”を体験しよう!

お疲れ様でした!ここまで読んでくれて、本当にありがとう。

この記事では、オリパ詐欺の巧妙な手口から、それを見抜くための具体的なチェックポイント、万が一の時の対処法、そして僕、勝丸が自信を持っておすすめする「安全な優良店の選び方」まで、僕が持つ知識と経験をすべてお伝えしてきました。

オリパは、詐欺の危険性がある一方で、それを上回るほどの夢とロマンが詰まっています。

未知のパックを開ける瞬間の、あの心臓が跳ね上がるような高揚感。

そして、夢にまで見たカードを引き当てた時の喜び。

これは、他の何にも代えがたい、カードコレクターにとって最高の体験です。

正しい知識を身につけ、危険な業者をしっかり見抜けば、これほど楽しい趣味はありません。

最後に、安全なオリパ選びのための最終チェックリストを用意しました。

ぜひこのリストをブックマークして、オリパを購入する前に必ず確認する癖をつけてください。そうすれば、あなただけの一枚との素晴らしい出会いが、きっと待っています。

安全なオリパ選び 最終チェックリスト

| カテゴリ | チェック項目 | OK? |

|---|---|---|

| 【基本の防御】 | サイトに「古物商許可」の番号が明記されているか? | ☐ |

| 運営者情報(特商法表記)は正確で、連絡先が確保されているか? | ☐ | |

| クレジットカード決済など、個人口座振込以外の支払い方法があるか? | ☐ | |

| 【評判の確認】 | SNSでサクラではない、リアルな開封報告や口コミがあるか? | ☐ |

| 不自然なほど悪い評判がなく、絶賛の声ばかりではないか? | ☐ | |

| 【お店の信頼性】 | 還元率や封入内容、カードの状態などの情報開示が誠実か? | ☐ |

| オリパだけでなく、シングルカードの販売・買取も行っているか? | ☐ | |

| PSA鑑定品など、客観的に価値が保証されたカードを扱っているか? | ☐ |

※全ての項目をクリアできるお店を選べば、安心してオリパを楽しめる可能性が非常に高いです!

この記事が、あなたの楽しいコレクターライフの一助となれば、僕、勝丸としてこれ以上嬉しいことはありません。

「オリパはワクワク感が命!」、正しい知識を武器に、安全に楽しんでいきましょう!

参考文献

以下に、本報告書で言及されている主要な法律や公的機関の相談窓口に関する情報源をリストアップします。

- 古物営業法 | e-Gov法令検索

中古品の売買を規制する法律の公式条文です。 - 古物営業・質屋営業に関するお知らせ | 警察庁

古物営業法の概要や手続きについて警察庁が提供する公式情報です。 - 特定商取引法ガイド | 消費者庁

通信販売など特定の取引形態における消費者保護ルールを解説する公式サイトです。 - 不当表示(優良誤認・有利誤認) | 消費者庁

景品表示法における不当な広告表示の定義と具体例を解説しています。 - 景品規制の概要 | 消費者庁

景品類の提供に関するルールをまとめた公式ページです。 - 偽ショッピングサイト・詐欺サイト対策 | 警察庁

悪質なオンラインサイトの手口と被害防止策について警察庁が提供する情報です。 - サイバー犯罪に関する相談窓口 | 警察庁

インターネット上の犯罪に関する公式の相談窓口一覧です。 - インターネット通販トラブル | 国民生活センター

オンラインショッピングに関する具体的なトラブル事例とアドバイスを提供しています。 - 消費者ホットライン188 | 消費者庁

商品やサービスに関するトラブルについて相談できる全国共通の電話番号の案内です。 - 少額訴訟 | 裁判所

60万円以下の金銭トラブルを解決するための簡易な裁判手続きに関する公式サイトです。

コメント